国都证券大智慧,南越王赵佗归降的原因是什么?

国都证券大智慧,南越王赵佗归降的原因是什么?

【南越王为什么向刘邦称臣?实力不济也。】

作者:冷清先生,个人史学研究成果,严禁抄袭剽窃。

【秦始皇为什么要修长城征南越?】

西汉淮南王刘安作《淮南子》,淮南王刘安生于前179年,死于前122年,早于司马迁40年,距离秦始皇统一六国仅50年,因此《淮南子》记载的秦朝事宜比较真实可信。秦始皇统一六国以后,坊间流传这样一句神秘预言:“亡秦者、胡也。”秦始皇于是让蒙恬率军驱逐匈奴,夺取河套之地设置郡县,修造长城以备匈奴侵扰。秦始皇命令屠睢发秦军五十万,为五军攻打南越蛮夷之地,设置了桂林、象郡、南海、番禺四郡。没想到的是,秦朝没有灭亡胡人之手,却灭亡在秦二世胡亥之手,倒也印证了“亡秦者,胡也!”

《淮南子》原文:“ 秦皇挟录图, 见其传曰:‘亡秦者,胡也。’因发卒五十万,使蒙公、杨翁子将,筑修城。又利越之犀角、象齿、翡 翠、珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万,为五军,一军塞镡城之岭,一军守九疑之塞, 一军处番禺之都,一军守南野之界,一军结余干之水。三年不解甲驰弩,使临禄 无以转饷。又以卒凿渠而通粮道,以与越人战,杀西呕君译吁宋。而越人皆入丛 薄中,与禽兽处,莫肯为秦虏。相置桀骏以为将,而夜攻秦人,大破之。杀尉屠 睢,伏尸流血数十万,乃发谪戍以备之。”

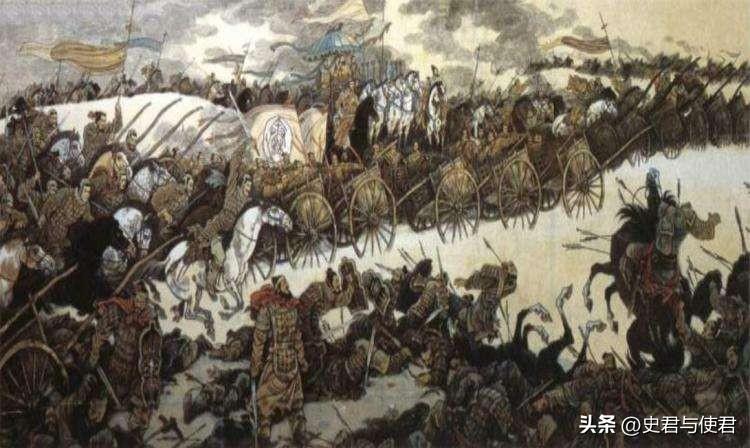

根据《淮南子》记载,秦军主帅叫做屠睢,秦军共有五个军团,征服南越的过程很艰辛,十万人守卫五岭关隘(越城岭、都庞岭、盟渚岭、骑田岭、大庾岭)。十万人守卫在湘南韶关等关隘;十万守卫番禺广东;十万人守卫桂林之界;十万人守卫旱路水道。三年都不敢解甲放松箭弩,自然条件艰苦闭塞,没有办法转运粮饷,就派遣军卒凿渠开通水路,来运输粮饷。向南越之人发起进攻后,杀死了西瓯人的首领译吁宋,南越人都逃跑到森林里去了,像野人一样和禽兽杂处,就是不肯做秦军的俘虏。南越人推举桀骏为将领,他们夜里出来袭击秦军,秦军遭受巨大损失,秦军首领屠睢被南越人杀死,死亡的人数几十万,秦朝征集数十万戍卒,再次补充征南越秦军,南越战事才算平息了。

【陈胜起义天下反秦,南越不能幸免,六国之人纷纷反叛】

根据史记《南越传》和《陆贾传》的记载,屠睢战死之后,任嚣继任南越秦军首领,赵佗是南海龙川县令,赵佗是河北真定人。秦二世二年,陈胜在大泽乡起义,天下响应反秦,南越秦军也不能幸免。南越秦军之中,秦人只占总数的近三分之一,三分之二之多是六国之人。秦人所想的是保卫秦朝,六国之人想的是灭秦复国,于是五十万秦军就分裂了,桂林和象郡被六国人占领,南海、番禺还在任嚣的手里,但是南海、番禺的情况也很复杂危机。

总是有人说:“秦始皇有密诏,不论发生任何事情,南越秦军都不许回中原参战。”当然,这是某些人为了说明南越军团五十万人,不挥师中原保卫秦朝,而编造的一个善意的谎言。天下反秦后,南越军团分裂,任嚣自身难保,根本不可能挥师中原。任嚣整日的在忧愁之中度日如年,有病的身体每况愈下,任嚣考虑三件大事:第一,自己时日不多,南越秦军首领的位子传给谁?第二是如何才能平叛桂林、象郡?第三,害怕秦朝灭亡后,胜利者挥师南下歼灭南越。

有一天,任嚣考虑清楚后,就把赵佗叫到跟前,说:“秦朝无道,陈胜起义天下反秦,刘邦、项羽、陈胜、吴广纵横天下(消息滞后),谁将胜出情势不明。番禺北据山险,南海阻隔,这个地方有中国人管理,可以立国称王。我想起兵阻隔关隘,防备中原人挥师南下,还要平息南越内部的叛乱。我病的很重时日不多了,郡中官吏没有可托之人,故此把你找来托付后事。”随后,任嚣任命赵佗为南海尉的正式文书就下达了,不久任嚣就死了。

赵佗接任南海尉后,传檄文于横浦、阳山、皇谿关等关隘,檄文大意:“盗兵将至,关闭关隘起兵自保。”赵佗以防盗平叛为借口,诛杀了一批秦朝设置的官吏,把自己的党羽安置在这些位置上。等到内部事务安排妥当之后,随后起兵攻打桂林、象郡,秦朝灭亡后,赵佗又用数年时间收复桂林、象郡,平息叛乱整顿军纪吏治,将一切安排稳妥以后,前203年,赵佗在番禺自称为“南越王”。汉高祖刘邦灭秦亡楚建立汉朝,由于国家还没有安定,就赦免了赵佗的罪过。

【陆贾出使南越,招安赵佗归附汉朝,汉武帝收复南越。】

前202年底,刘邦建立汉朝后,国家并不太平,先有燕王臧荼造反,刘邦亲自率军平叛;第二年,韩信在楚国窝赃钟离昧意图造反,刘邦又亲率大军平叛,韩信害怕打不过刘邦,就杀了钟离昧,向刘邦投降了,被降封为淮阴侯;第三年,韩王信造反后,逃到匈奴,匈奴起兵40万攻汉,刘邦亲率32万大军征讨,被困在白登城,樊哙率兵反包围了匈奴,匈奴撤围双方罢兵;又过三年,韩信挑唆陈豨造反,陈豨又把燕王卢绾拉下水,刘邦平息陈豨时,韩王信、陈豨都被汉军斩杀,卢绾逃到了匈奴;不久,淮南王英布(黔布)造反,刘邦亲自带兵平叛,英布失败后逃到湘南被蕃人所杀。

当初南越秦军五十万,经过秦末战乱之后,赵佗治下的南越国兵力不足20万,而且夷汉杂处内部也不稳定,赵佗为了安抚南越蕃人,自己都放弃了华夏礼仪服饰,把自己打扮成蕃人首领的样子。刘邦不是不想南征南越,实在是国内局势不稳,匈奴在北边虎视眈眈,中原经过十几年的战乱,汉朝国力贫乏,人民和国家都需要休养生息,和平的解决南越王归附汉朝,这是最合理最经济的方式。前196年,刘邦平叛英布之后,派遣陆贾前往番禺说服赵佗。

陆贾和赵佗的论战很长,冷清就拣重点讲解。陆贾见到赵佗时,赵佗扎着蕃人发髻坐在席子上,陆贾说:“足下是中国人,你的兄弟和祖坟在真定。现在,足下把自己变成了一个蕃王,想凭借区区南越对抗汉朝,你的大祸不远了。当今天子灭暴秦除强楚,只因怜惜天下苍生没有起兵讨伐你,君王还是赶快南面称臣,若要执迷不悟一意孤行。天子之怒,挖掘你家祖坟,夷灭你的亲族,派遣一个偏将军率10万军马,平灭南越擒杀君王,这就和翻一下手掌一样容易呀!

赵佗听到这里连忙起身说:“久居蕃夷失礼了,先生请坐。”赵佗话锋一转问陆贾:“我和萧何、曹参、韩信相比,谁的本领大、能力强?”陆贾说:“似乎君王的本领大、能力强。”赵佗又问:“我和皇帝相比,谁的本领大、能力强?”陆贾的话很长,大致意思是说:“刘邦诛灭暴秦,消灭强楚,继承大统,中国之人以亿计数,地方万里,南越偏僻蛮夷之地,仅仅相当于汉朝的一个大郡,君王怎么敢和皇帝相比?”赵佗大笑着说:“我惹不起中国,就在这里做个蕃王。汉使,让我归附中国,何必着急回汉朝呢?”

赵佗非常喜欢陆贾,就留陆贾在南越居住了几个月,对陆贾说:“南越消息闭塞,先生来了,让我长了许多见识。”赵佗送给陆贾很多东西财宝,表示愿意向汉朝称臣,陆贾就代表汉朝正式加封赵佗为南越王,要求赵佗遵守汉朝的规矩。陆贾也完成了汉朝的使命,回去以后陆贾被提升为大中大夫。汉高祖刘邦很高明,南越王赵佗很明智,南越归附汉朝避免了战争,保持了汉朝中央政府的脸面,维护了一个中国的政治局面。

南越王活了105岁,前137年,直到汉武帝时期才去世。汉文帝时,汉朝重修了赵佗家的祖坟,并安排五户人家世代看守,对赵佗的宗族家人予以优惠善待,汉朝和南越国维持着一个中国政治局面,南越国不统不战的维持了八十多年。汉武帝时期,卫青、霍去病六次出击匈奴,基本上把匈奴打残了,匈奴再也没有能力大规模侵扰汉朝,南越国不断地内乱,武力统一南越的时机成熟了。前112年,汉武帝派遣10万大军,分四路挺进南越国,收复了南越完成了最终的统一。

我是冷清先生,为您推送不一样的历史真相,如果您喜欢敬请关注冷清先生头条号,谢谢!

只是近黄昏改一个什么字让意境与原句截然不同?

“夕阳无限好,只是近黄昏”的意境,素来人们多解为“晚景虽好,可惜不能久留。

夕阳放射出迷人的余晖,景色是那么的美好,然而这一切美景转瞬即逝,不会为谁停留。寓意美景虽好但不长久,告诉我们一个道理:珍惜当下,因为美的事物稍纵即逝。

人到晚年,过往的良辰美景早已远去,不禁叹息光阴易逝,青春不再。这是迟暮者 对美好人生的眷念,有感于生命的伟大与不可超越,抒发内心的无奈感受。 已经无力挽留美好事物,所以要爱惜光阴。

大唐王朝繁盛一时,可如今就如同这夕阳般西下,好景不长。李商隐身处的晚唐,总有一种极致奢华过后的颓废感,故而此诗理解为李商隐对唐帝国的感叹。这种美好事物即将消逝沉落的失落感深深地烙在晚唐的每一个诗人身上,故而晚唐诗人的诗作比起盛唐总少了那种英姿勃发的自信感,大多消沉颓丧、含蓄委曲。

那么如何改一字,让“夕阳无限好,只是近黄昏”的意境截然不同呢?我想若是把句中的“近”字改成“到”字,其意境就完全不同了吧?

“近”的意思是空间或时间距离短(跟“远”相对),而“到”的意思则是抵达。

“夕阳无限好,只是到黄昏”的意境是否可这样理解:夕阳为什么无限好?因为,一个人通过一生的砥砺奋进,到晚年就有车有房有社会保障了,这才可以“躺平”安享晚年了。

汉唐皇宫在首都边缘门直接通市郊?

谢谢悟空邀请!

这个问题问的方法有些曲折阴晦,但是不失为一个绝妙的提问方式。首先,为提问者喝彩!

岧峣太华俯咸京,天外三峰削不成。武帝祠前云欲散,仙人掌上雨初晴。河山北枕秦关险,驿树西连汉畤平。借问路傍名利客,无如此处学长生。这是唐朝崔颢写的《行经华阴》,诗中的“咸京”代指长安。但是咸阳作为秦国的首都其实也是在渭河两岸,其位置正好涵盖了长安、咸阳。长安的地理位置可谓是一处天然绝妙的建国定都的风水宝地。

高耸入云的巍巍华山用她的“莲花、玉女、明星”三个巨峰紧紧地拥抱着长安,形成一道天然的军事安全屏障。渭河和泾河是两道天险,蜿蜒盘旋在长安的两面,“泾渭分明 ”的成语就是由这两道河交汇而得。

汉唐皇宫指的是“长安”,也就是现在的西安。汉唐皇宫在首都边缘门直接通巿部之后,在城市中心被包裹,这是怎么回事呢?

其实一个国都被周围各种形形色色的建筑物所包裹,这是很正常的。但是长安被包裹的规模与程度却是着实令人惊叹的。

汉朝自汉高祖刘邦202年定都长安之后,到汉平帝2年鼎盛时期,长安的面积达到了36平方公里,居住户数达到88万户之多,并且拥有人口24.6万人,与当时的古罗马、开罗、雅典并称为世界四大古都。这在当时来说绝对是一个奇迹。

然而更为令人惊叹叫绝的是唐朝的长安被包裹的程度。汉朝时的长安面积只有36平方公里,然而唐朝时长安的面积却达到了87.27平方公里,差不多是汉朝时的2.5倍,是现在西安城的9.7倍。一千四百年以前能够达到如此规模的确是令人咂舌。

那么为什么能够包裹到这个程度呢?我想主要以下几个原因。

1、优越的地理位置和悠久的远古文化促使许多王朝定都于长安。

长安是人类远古文明的发源地,早在史前100万年前,蓝田人就在这里聚落了。在“仰韶文化”考古中已经发现了距今6000年前的“高陵杨官寨遗址”。

同时优越的地理位置促使许多王朝定都于此。

2、汉唐朝廷矢志不移地同世界各国发展和平外交与贸易往来,使得长安的繁荣昌盛实现蓬勃发展。

早在汉武帝时就有张骞出使西域,开辟了连接欧亚大陆的丝绸之路。到了唐朝同世界各国的友好往来更是日新月异、繁花似锦,既有“鉴真东渡”,又有“唐僧西游”。

当时和唐朝交往的国家多达300多个,各个国家都有在唐都长安设立了“唐通使”,相当于现在的外国驻华大使。当时的长安其实就是一个世界西方和东方的商业与文化交流中心,就是一个国际大都会。

来自四面八方的外国商人、使者、留学生、留学僧以及本国的王侯贵族、走夫贩卒,把个长安城充塞得满满当当。

当时的长安人口达到了185万之多,光流动人口就有51万,这在那时的史无前例、绝无仅有的。宫殿之外各种商铺、镖局、画楼、离宫层层叠叠、令人眼花缭乱、头昏目眩。

3、之所以被包裹成如此规模是和定都长安的各个朝代的统治者不停地发展交通、改善居住环境分不开的。

长安是一个经历了13朝古都的文明城市。各朝各代的帝王为了能够及时地享受来自各地的山珍海味、玉盘珍羞,或许为了出于军事的目的,对于交通都是相当重视的。

比如秦始皇就曾经开凿灵渠,把长江和珠江连接在了一起;到了汉朝又有张骞出使西域,开辟了连接欧亚大陆的丝绸之路;隋朝605年之时杨广即位,又开挖了通济渠运河,使大兴至江都(扬州)片帆高举便可抵达。后来又于608年开凿了永济渠。这些四通八达的水路网更是促进了各国各地的贸易往来。

4、汉朝与唐朝的对外友好和亲政策,促进了长安被包裹的规模呈滚雪球一样扩大。

汉朝前期由于战争使得国家积贫积弱,亟待解决民生问题,无力与强悍的匈奴相对抗。于是采用和亲的策略,图谋用几个女人来换取和平,赢得休养生息的时间。所以从汉高帝九年一直到汉武帝开元二年,都是对匈奴采取了和亲政策。比如有名的“昭君出塞”。

唐朝也一样采取和亲政策,不过唐朝的和亲政策和西汉的和亲政策在性质上有所不同。面对强盛的唐朝,那些突厥和吐蕃等都是为了求得唐朝朝廷的认可而臣俯求婚。然而西汉朝廷却是向匈奴称臣送女前往的。

唐朝比较有名的就有“文成公主”嫁入吐蕃;还有李世民的女儿嫁给突厥左贤王等。

这些对外友好的政策促进了国与国之间的各种活动和贸易往来。

5、唐朝的强盛促使八方来朝。

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒。总之,人往高处走,水往低处流。一个国家繁荣昌盛了,自然就有许多朋友慕名来朝。唐朝时的长安之所以被包裹得越来越大,就是因为唐朝繁荣昌盛了,才会在长安形成了一个集贸易、政治、经济、文化于一体的国际大都会。

问题回答完毕,谢谢!

内心越来平静?

人生起起落落,有童年的阳光灿烂和天真无邪,青年时满腔热情和抱负,中年的拼博,再到老年的沧桑和夕阳西下,一路走来,留下时浅时深的足迹!

人到中年,内心逐渐平静,这是一种心境。以往的努力,辛苦,奋斗,在得失中成熟,经历过浮躁的生活,才发现曾经的理想早已远离,才发现幸福不易,才发现个人的努力,没有好的环境,或者人际关系和平台,是无法成功你的事业。更明白,世上许多事,是可遇而不可求。再多的付出,也尽枉然!于是,我们转向于更好地经营家庭。

人到中年,回首曾经的努力,奋斗,付出,尽管如此不完美,也不太遗憾,相信命运,不再争论。

学会放下,人生之事,得之我幸,失之坦然,我们只是人生的过客,不是振救者,保持内心的平静,过平凡的生活,是我们应有的心态!

有些被误传了千年的成语?

十四个被误用千年的成语

来源:乱翻书的清风

朝三暮四

“宋有狙公【养猕猴】者,爱狙,养之成群,能解狙之意。狙亦得公之心。损【节省下】其家口【口粮】,充狙之欲。俄【不久】而匮【缺粮】焉,将限其食。恐众狙之不驯于己也,先诳【骗】之曰:‘与若芧【橡子】,朝三【早上三个】而暮四【晚上四个】,是乎【可以吗】?’ 众狙皆起毕怒。俄而曰:’与若芧,朝四而暮三,足乎?‘ 众狙皆伏而喜。”——《列子·黄帝》

由原文可见,朝三暮四其实是形容人善用手法,同时也指人思想片面,容易被别人的花言巧语所愚弄。

现在则常被用于形容某人反复无常。

呆若木鸡

“纪渻子【人名】为周宣王养斗鸡。十日而问:“鸡可斗已乎?”曰:“未也。方虚骄【骄傲而并无实力】而恃气【依仗气势】。”十日又问。曰:“未也。犹应影向【闻响而应,见影而动】。”十日又问。曰:“未也。犹疾视而盛气【怒目而视,气势旺盛】。”十日又问。曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣。【别的鸡大声鸣叫,它也不会为之所动】

望之似木鸡矣。其德全矣。异鸡无敢应者,反走耳。”——《列子·黄帝》

由原文可知,呆若木鸡是用来本来比喻精神内敛,修养到家,也就是老子所说的:”与世无争,则莫能与之争“。

现在却用来形容人发傻、发愣。

东施效颦

'故西施病心【心口疼】而颦【皱眉】其里【村子里】,其里之丑人见之而美之【认为很美】 ,归【回去】亦捧心而颦其里。其里之富人见之,坚闭门而不出;贫人见之, 挈妻子而去之走。彼知颦美而不知颦之所以美。惜乎,而夫子其穷哉 【命苦啊】!”——《庄子·天运》

孔子去卫国,颜回问师金(鲁国乐师),说孔夫子这趟会怎么样。师金说,孔子命苦啊。为什么呢?因为孔子抱着仁义,如同抱着用过的刍狗(祭神用的),都已经是没用的东西了,他还当个宝儿似的到处传播却不受待见。

水上行船,陆上行车,这是起码常识。看见船既然能行水,便认为也能行陆,硬要推上岸去跑跑,累到死能跑多远呢。古代好比水,现代好比陆,难道不是吗?西周好比船,鲁国好比车,难道不是吗?想把古代西周的那一套政策。包括仁啦义啦,搬到现代鲁国来推行,正如推船行陆地,费力不讨好。灵活转变政策,方能顺应现实,永远立于不败。现代和古代不一样啦,如同猿猴比周公,你老师孔子想在猿猴社会推行周公礼服,那是鬼迷心窍啊。最后师金指出,孔子把古人的那套东西用在现在人身上,就如东施效颦一样可笑。

此语今天大意虽未变,但其当初所指代的深刻道理却没有多少人懂得了。

愚不可及

“宁武子;邦有道则知【智,发挥才能】;邦无道则愚【装傻】。其知可及也;其愚不可及也。”——《论语·公冶长》

宁武子是春秋时卫国的大夫。卫成公前期,国家形势不错,宁武子充分发挥自己的才能,也很有建树;到了后期,国势趋乱,他就表现出愚笨的样子,韬光养晦,以等待时机。愚不可及指人懂得审时度势,是一种不可多得的大智慧。

现在常被理解为愚蠢到了极点,这可真是愚蠢到了极点了。

危言危行

“邦有道,危【正直】言危行,邦无道,危行言孙【谨慎】。”——《论语·宪问》

意思是国家有道,则正言正行;国家无道,行为仍要端正,但说话要谨慎。

现在常理解为危险的言行。

瓜田李下

“君子防未然,

不处嫌疑间,

瓜田不纳履【瓜田不提鞋,防止被误会偷瓜】,

李下不整冠【防止被人误会偷李子】”——曹植的诗《君子行》

瓜田李下指容易引起嫌疑的地方。作为君子,行为要谨慎,应懂得避嫌。

现在有人也知道这是一句劝善的话,但具体什么意思却不知道。还有人居然还把这四个字和‘你侬我侬’放在了一起,”瓜田李下“成了男女谈恋爱的地方,实在是让人哭笑不得。

差强人意

“诸将见战陈不利,或多惶惧,失其常度, 汉【吴汉】意气自若,方整厉器械,激扬士吏。帝时遣人观大司马何为,还言【回来说】方修战攻之具,乃叹曰:‘ 吴公差强人意【还不错】,隐若一敌国【以一敌国】矣。’”——《后汉书·吴汉传》

这个成语意思是“还可以,大体上能使人满意”。差:稍微,大致,比较。 可能是因为现在把‘差’作‘差劲’理解,所以‘差强人意’成了令人不满意的意思了。

不学无术

“然光不学亡【无】术,暗【不懂】于大理【大道理】。”——东汉·班固《汉书·霍光传》

东汉史学家班固在《汉书·霍光传》中评论霍光的功过。说他“不学无术,暗于大理”,意思是:霍光不读书,没学识,因而不明关乎大局的道理。

此成语只是没有学识之意,并不是指不努力,不上进。人们常说谁谁整天不学无术,这么用是不对的。

侧目而视

'(苏秦)将说楚王,路过洛阳,父母闻之,清宫除道,张乐设饮,郊迎三十里;妻侧目而视,侧耳而听;嫂蛇行匍匐,四拜自跪而谢。”——《战国策·秦策一》

苏秦游说连横之策没有成功,穷困潦倒地回到家里,妻子不理睬他,嫂子看不起他。他潜心学习,学问大增。后游说赵王合纵抗秦,一举成名,衣锦还乡。妻子吓得恭恭敬敬站在一边,又恨又怕,嫂子跪拜谢罪。

侧目而视和怒目而视意思接近,但侧目而视还有怕的意思,而今天则常被人形容为令人惊叹之意。

曾几何时意思是过了没多久。今天常被误用为想当初之意。

蹉跎岁月

“误东未终极,白日勿蹉跎。”——晋 阮籍《咏怀》

'蹉跎'意思是白白的度过。再如《明日歌》里的“我生待明日, 万事成蹉跎”。所以,蹉跎岁月意指白白浪费掉的日子,现在常被误解为艰难的岁月。

糟糠之妻

“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂(抛弃)。”

——《后汉书·宋弘传》

光武帝刘秀手下一员大将叫宋弘。当年刘秀被王莽追杀时,宋弘在一次战斗中不幸负伤。逃到饶阳境内时,宋弘实在走不动了,刘秀就把他托付给一户姓郑的人家照料。姓郑的这户人家对宋弘很好,特别是郑家女儿,虽然长得不漂亮,但对宋弘特别好。一来二去,二人就产生了感情,好了起来。宋弘伤好后,二人便结为夫妇。 后来刘秀得了天下,万事如意,只有一件让他放心不下。刘秀有个姐姐,早年丧父,终日闷闷不乐,很多人来提亲她都看不上。后来刘秀得知,原来他姐姐看上了大将宋弘。刘秀心想,这事还不好办?宋弘的妻子郑氏年龄大不说,那模样和姐姐比差多了,便派人向宋弘提亲。哪知宋弘说了这么句话:贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂。刘秀听来人禀告后,深为宋弘的为人所感动,不仅没有责怪他,反而对他敬重有加。

宋弘,真男儿也!

糟糠指穷人用来充饥的酒渣、米糠等粗劣食物。糟糠之妻喻指共过患难的妻子。现在糟糠之妻常被理解为粗鄙丑陋的妻子,实在是太不应该。

明日黄花

“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁。”——宋·苏轼《九日次韵王巩》

原指重阳节过后,菊花即将枯萎,便再没有什么好玩赏的了。后来用“明日黄花”比喻已失去价值的或已失去作用的事物。

现在常用“昨日黄花”,其实是不对的。

一言九鼎

“毛先生一至楚;而使赵重于九鼎大吕。”——《史记·平原君列传》

战国时,赵国的都城邯郸被秦国的军队团团包围,关键时刻,赵国孝成王派平原君到楚国去求援。 平原君临危受命,挑选了二十名门客跟他一起去楚国,此时,毛遂自荐前去。到了楚国后,平原君立即与楚王商谈 援赵之事,可是迟迟没有进展。此时,毛遂就走上前对楚王说:“我们今天请你派援兵救赵,你一言不发。可你别忘了,楚国虽然兵多地 大,却连连吃败仗,连国都也丢掉了。依我 看,楚国比赵国更需要联合起来抗秦呀!” 楚王被毛遂一席话所打动,于是答应出兵援赵。平原君回国后感慨地说:“毛先生一至楚,而使赵重于九鼎大吕(大吕:钟名,与鼎 同为古代国家的宝器)。毛先生以三寸之 舌,强于百万之师。胜不敢复相士。”

这就是成语“一言九鼎”来历,是指一句话的重要性。现在变成了信守诺言的意思。